La atroz decisión del teniente Caldera

ESTA ES posiblemente una historia única entre los millares de historias de soldados que corren por el mundo. Increíble hasta el grado máximo, es, sin embargo, totalmente cierta. El protagonismo principal existió hasta no hace mucho tiempo.

El batallón "Aconcagua", organizado en San Felipe, participó en las últimas batallas de la Guerra del Pacífico. Según los sanfelipeños que componían esta unidad, su comandante era. . . era nada más que "una mala bestia". No son expresiones mías, sino del difunto veterano Francisco Máximo Caldera. Llamábase este comandante Rafael Díaz Muñoz y era calificado tan duramente por sus subordinados debido a su terrible concepto de la disciplina.

Pero es lo que ocurrió al abanderado de ese batallón lo que nos ocupa ahora; justamente porque ese abanderado era Francisco Máximo Caldera, que compartía ese honor con su hermano Benigno. Ambos tenían tallas de gigantes, sobrepasaban el metro noventa de estatura, y su gallardía era motivo de orgullo para el "Aconcagua". No quiero olvidar un detalle pintoresco. En los desfiles, junto al abanderado marchaba la mascota del batallón, un chivato, al que se había bautizado con el nombre de pancho.

Pues bien, a comienzos de enero de 1881, cuando el "Aconcagua" vivaqueaba con el grueso del ejército junto al rio Lurín, el abanderado se descuidó y el chivato Pancho, atraído por el hermoso color verde del estandarte, dio de tarascadas con él y le comió toda una punta.

El sedoso estandarte había sido bordado primorosamente por las pálidas manos de las hermanas Carolina, Pabla y Delfina Cepeda; y como naturalmente ellas no estaban en Lurín, no fue posible que las toscas manos de los soldados remendaran el desgarrado estandarte. De modo que el abanderado tuvo que seguir con él así y, cuando, después de la batalla de Miraflores, el batallón entró a Lima, en medio del marcial desfile desde la Plazuela de la Exposición hasta el Palacio de Gobierno, un curioso malintencionado se acercó a hurtadillas al abanderado y le preguntó:

--¿Por qué traen ustedes ese estandarte tan feo y tan rotoso?

Y Francisco Máximo Caldera le contestó sin inmutarse:

Y Francisco Máximo Caldera le contestó sin inmutarse:

--Porque éste ya se conocía el camino.

Se refería al hecho que el batallón "Aconcagua", reclutado también en San Felipe, había combatido en la primera guerra contra la confederación Perú-Boliviana y entró a Lima con el general Bulnes, en 1839.

Pero volviendo a tomar el hilo del hecho que recordamos, debemos advertir que el batallón “Aconcagua” fue casi diezmado en la batalla de Miraflores. Le correspondió ser parte de la 3ra División, junto con el batallón “Navales”, defendiendo el ala derecha de la línea chilena. Cuando, por causas que jamás ha sido posible precisar, se rompió el armisticio pactado el 14 de enero, el “Aconcagua" se hallaba en los maizales de una quinta, reponiendo el agua de las cantimploras. El estampido de los cañones sorprendió a todos los soldados y fue difícil que los oficiales pudieran organizar sus filas y tomar adecuadas posiciones defensivas. Entre el “Navales" y el “Aconcagua" sumaban aproximadamente cuatro mil hombres, y frente a ellos tenían dieciséis mil soldados peruanos perfectamente parapetados en sus casamatas. La lluvia de metralla que tuvieron que soportar fue terrible, pero el batallón se salvó gracias exclusivamente a esa severa disciplina que había sabido inculcar a sus soldados esa “mala bestia" del comandante Díaz Muñoz.

En aquella oportunidad el portaestandarte era Benigno Caldera, quien en el avance que tuvieron que realizar a la desesperada para no ser acribillados de mampuesto, cayó herido cuatro veces. A la última ya no pudo levantarse. Se le acercó entonces su hermano Francisco Máximo, tomó el estandarte y preguntó al caído:

--Benigno, ¿Cuántas heridas tienes?...

Y el moribundo le respondió con trágica serenidad:

--Más de las necesarias, hermano…, más de las necesarias…

Y casi en seguida murió. Francisco Máximo Caldera siguió adelante con la bandera, mordiendo sus lágrimas; y enloquecido por desbordado heroísmo, guió al batallón hasta el último reducto de los enemigos: el fuerte de La Merced. El estandarte iba hecho una criba por las balas que lo perforaban. Los jefes de Estado Mayor, que observaban la acción desde un montículo, decían sordamente:

--¡Se acabó el "Aconcagua"!...

Pero no fue así. Apoyado por el "navales", al atardecer rompió y sus soldados entraron como potros encabritados en el interior, matando a cuantos enemigos se pusieran por delante.

Esa noche cuando las cornetas tocaron a llamada en torno al vivac y se practicó el recuento de la tropa, al comandante Díaz Muñoz se le erizaron los pelos de la nuca. De sus ochocientos hombres no respondieron a la lista doscientos cincuenta y cuatro. Esos habían quedado allá, en el maizal, o se les veía despanzurrados a lo largo del camino hasta el fuerte.

Vanamente la corneta siguió lanzando su dolorido llamado. Esos soldados no podían responder ya.

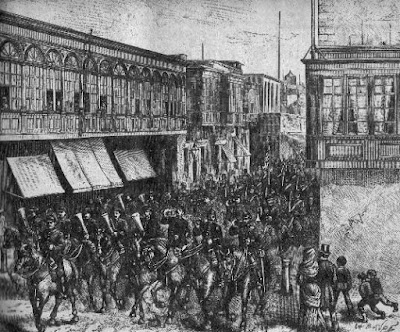

El 17 de enero, una división al mando del general Cornelio Saavedra hacia su entrada en Lima y tomaba posesión de la ciudad. Al día siguiente entraba a la capital vencida el grueso del ejército con el General Baquedano a la cabeza, seguido inmediatamente por los sobrevivientes del maltrecho batallón "Aconcagua". El deshilachado estandarte tuvo que ser portado en las últimas cuadras del desfile por el subteniente Justo Abel Rosales, porque Francisco Máximo Caldera apenas podía caminar debido a dos heridas recibidas en las piernas. Por esta misma causa se apartó también del batallón y fue marchando despacito paralelamente al a larga columna. Así pudo observar a la multitud sombría que contemplaba el desfile de los vencedores. Había muchos extranjeros, pero lo que más llamó la atención del teniente Caldera fue una pareja joven que batía al aire una pequeña banderola italiana. No estaban jubilosos, lo que les hubiera costado la vida por mano de los muchos peruanos que también observaban el desfile de los vencedores, pero saludaban para hacer ver su condición de neutrales.

Eran jóvenes y parecían recién casados, según los recuerdos del veterano Caldera; ella ostentaba una belleza meridional. Morena de grandes ojos claros y cabellera negra, tenía un cuerpo de escultura. A su vez, el marido era un hombre de magnífica estampa.

El teniente Caldera, que no veía un rostro de mujer desde hacía muchos meses, no pudo olvidar aquel retazo de escena. La hermosa italiana, cogida del brazo de su marido, batiendo suavemente su pequeña bandera. Con este recuerdo en sus retinas, el oficial se recogió a su cuartel. ¡No imaginaba cuan pronto y en qué circunstancias habría de volver a la joven pareja!

Aquella noche el batallón "Aconcagua" descansó, mientras custodiaban la ciudad los bravos soldados del regimiento "Esmeralda". Pero a la noche siguiente, la del 20 de enero, el batallón recibió la comisión de patrullar el centro de Lima.

El teniente Caldera fue el encargado de recorrer el Jirón de la Unión y las calles transversales. Salió con su compañía y la dividió en varias fracciones, a cada una de las cuales encomendó la vigilancia de una calle. Él fue recorriéndolas todas, solo, armado de su pistola de reglamento.

Había una quietud enervante en la noche limeña y los pasos del oficial resonaban amplificados en las calles desiertas. Vagó así varias horas, topándose con sus patrullas cada cierto trecho, en lugares convenidos. No llevaba el pensamiento puesto en la misión que cumplía, sino que iban con la mente repleta con el recuerdo de su hermano muerto en Miraflores. No obstante, pese a su distracción, hubo un momento en que se sorprendió al no encontrarse con una patrulla en el lugar que habían establecido Extrañado, comenzó a buscarla. Pero los ocho soldados que la componían no se hacían presentes en parte alguna. Ya con alarma, apresuró el paso y concentró todos sus sentidos en la búsqueda. Así fue como llegó a un sitio cercano al que ocupaba la pareja de italianos dos días antes. No lo recordó en ese momento, sino después, cuando oyó unos desesperados gritos de mujer.

Corriendo, pese a las heridas de sus piernas vendadas, se lanzó a ubicar el punto de donde provenían aquellas enloquecidas voces. No le fue difícil dar con él. Los gritos cada vez más doloridos de la mujer lo guiaron sin desviarse. Se detuvo frente al portón cerrado de un almacén de menestras. Allí dentro estaban ocurriendo los hechos. Del interior surgían voces de hombre, más que voces gruñidos; terribles juramentos y ruido de golpes. Un pensamiento saltó inmediatamente en el cerebro del oficial. Sus soldados, los de la patrulla perdida, habían tomado por asalto aquél almacén. Seguramente estaban borrachos. No tuvo tiempo de pensar más, el clamor de la mujer era imperioso, urgente sin vacilar, aplicó un hombro a la puerta y cargó con todas las fuerzas de su cuerpo atlético. La cerradura saltó de inmediato y el teniente arrastrado por su propio impulso, se encontró casi en el centro del recinto. Lo que allí vio lo dejo paralizado del espanto. En el medio del almacén, alumbrado por una luz alta, yacía el italiano que viera dos días antes. Todavía manaba sangre de su cuerpo acribillado a bayonetazos. En un rincón estaban los ocho soldados apiñados en torno a algo que se debatía y que el oficial no podía precisar en el primer momento. Pero pronto los gritos se encargaron de hacerle comprender. Era una mujer. Los hombres, enloquecidos por el alcohol, le arrancaban a tirones las ropas.

El teniente Caldera dio un formidable grito a sus soldados:

--¡Quietos todos!... ¿Qué significa esto?...

A su voz, los ocho hombres se volvieron y lo enfrentaron, ocasión que aprovechó la mujer para escabullírseles de entre las manos y correr hacia él. Estaba casi enteramente desnuda y su hermosos rostro, desmelenado y trágico, se veía llena de moretones y rasguños. Era la misma bella italiana que contemplara con admiración dos días atrás. Presa de la desesperación más profunda, la mujer se arrojó a sus pies y se abrazó de sus rodillas, implorándole protección.

El oficial intentó controlar a sus hombres, pero tuvo la inmediata certeza de que no iban a obedecerle. Estaban ebrios y totalmente ofuscados por la desnudez de aquella estatuaria mujer. Avanzaban lentamente, con los puños crispados y los ojos brillantes. Bien conocía el oficial esa actitud de sus soldados. En sus rostros se reflejaba claramente la muerte. Nadie se atrevería a quitarles esa mujer. Pero ella seguía clamando:

--¡Por caridad, señor oficial, sálveme! ¡Líbreme de esos hombres!

El teniente Caldera la miró y miró a sus hombres. Estos se hallaban ya a pocos pasos, dispuestos a saltar sobre él. Con su pistola como única arma nada podría hacer contra ellos. Además no debía matar a sus propios soldados. Por último, terminarían con él y de todos modos la mujer sería de ellos, los pensamientos se atropellaban en la mente del oficial. La italiana ovillada a sus pies, seguía implorando, tratando de esconder su desnudez.

--¡Sálveme señor oficial!

El teniente apretó los dientes y cerró los ojos.

--Señora—dijo roncamente--, sólo se una forma de liberarla. ¡Dios me lo perdone!

Y sacando la pistola del cinto la apoyo en la nuca de la mujer y disparó.

Los soldados saltaron hacia atrás salpicados por la sangre y la masa encefálica. El horro de aquel acto macabro los hizo reaccionar. Retrocedieron hasta el muro y apoyaron las espaldas, mirando con ojos desencajados a la mujer con la cabeza destrozada y el oficial que, con los brazos caídos, lloraba.

Después, silenciosamente, recogieron sus fusiles y salieron a la calle, con las cabezas gachas y los rostros enrojecidos de vergüenza. Ellos mismos fueron y se entregaron prisioneros en el cuartel.

El teniente Caldera tuvo que ser acogido en un hospital de campaña y dos semanas más tarde abandonó el teatro de la guerra y regresó a Chile.

Jamás pudo olvidar ese trágico episodio.

POR JORGE INOSTROZA

Comentarios

Publicar un comentario